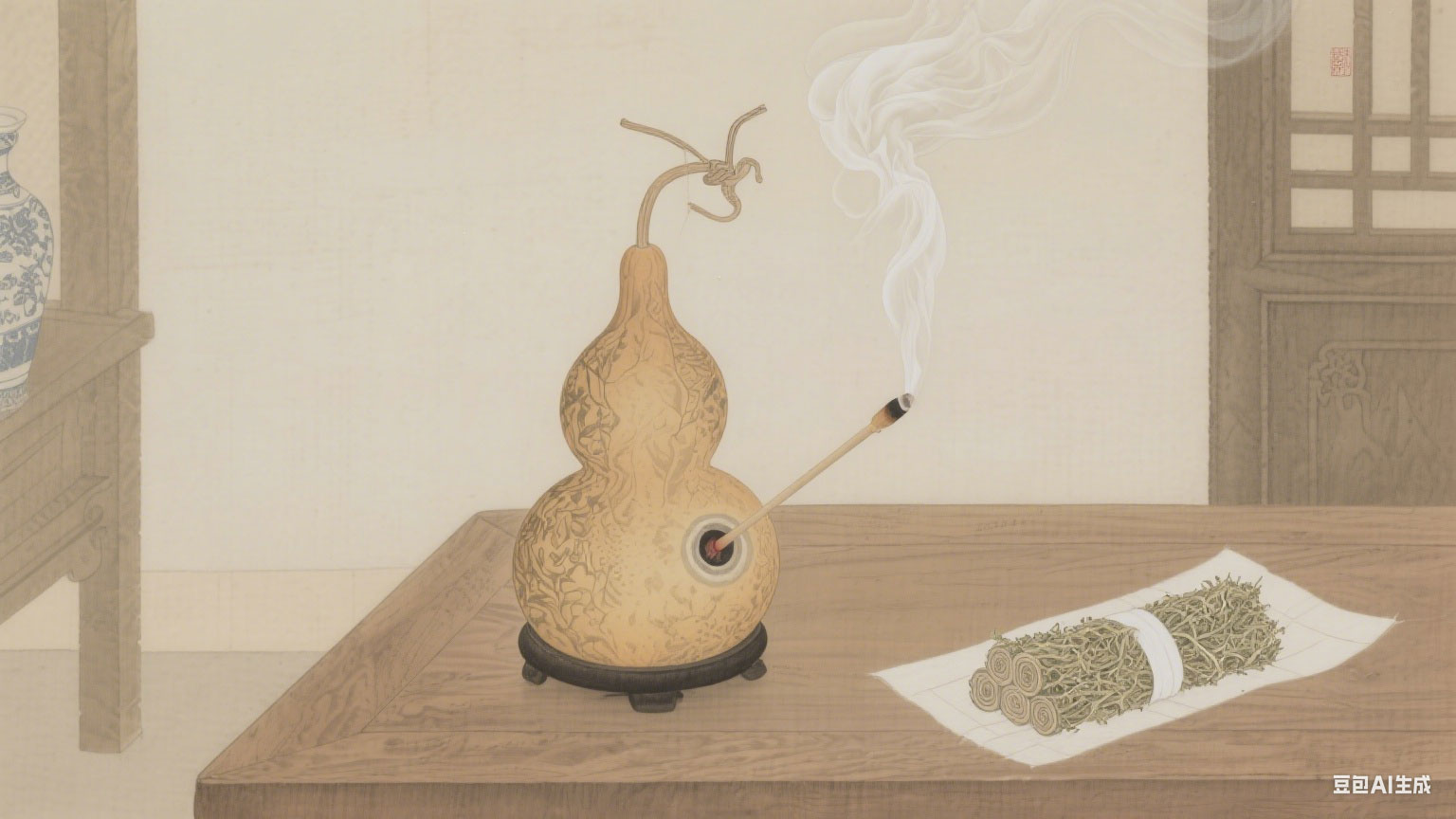

肩颈吹空调后僵硬得像 “生锈”,经期小腹冷痛贴暖宝宝也难缓解,膝关节受凉后上下楼 “咯吱” 响 —— 这些局部虚寒性不适,很多人习惯用临时保暖手段缓解,却忽视了 “精准温通局部经络” 的关键。而中医葫芦灸,这门以天然葫芦为载体、结合艾灸温阳的特色疗法,既能借葫芦的 “聚热蓄能” 特性锁住热力,又能通过艾灸的温热能量疏通局部经络,如今已成为居家缓解局部虚寒、日常保健的热门选择,更是中医 “天然疗法” 理念的生动体现。

一、葫芦灸的历史脉络:从 “葫芦药用” 到 “灸具创新” 的千年传承

葫芦灸的起源,离不开中医对 “葫芦” 药性与形态的双重利用。早在《神农本草经》中,就记载葫芦 “味甘,性平,主消渴,利水道”,可见古人早已认识到葫芦的药用价值;而《本草纲目》进一步提到 “葫芦瓢可盛药,亦可为灸器”,首次明确葫芦可作为艾灸载体 —— 古人发现,葫芦的空腔结构能聚集艾火热量,避免热力四散,且天然材质温和亲肤,尤其适合腹部、关节等局部部位的艾灸。

唐代药王孙思邈在《千金要方》中,记载了 “以葫芦为器,盛艾绒灸脐” 治疗 “虚寒腹泻” 的方法,这是葫芦灸的早期雏形;明清时期,民间医师将葫芦掏空后,在对应穴位处钻孔,制成 “多孔葫芦灸器”,用于精准刺激腹部神阙穴(肚脐)、关元穴,或关节周围穴位,让葫芦灸从 “单一温通” 升级为 “精准取穴” 的疗法;现代社会,葫芦灸不断改良:从天然葫芦简单加工,到采用碳化处理(增强耐热性)、加装控温阀(避免烫伤)的改良葫芦灸具,还可搭配中药垫(如艾叶、肉桂)提升疗效,2022 年被纳入《中医养生保健技术操作规范》,成为家庭、养生馆缓解局部虚寒的常用技法。

二、葫芦灸的核心原理:中西医视角下的 “聚热温通” 逻辑

很多人好奇:“用葫芦装着艾灸,和普通艾灸有啥不一样?” 其实葫芦灸的疗效,核心在于 “葫芦载体特性 + 艾灸温热作用” 的双重优势,可通过中西医双重维度科学解读:

1. 中医理论:聚热通经,温阳散寒

中医认为,葫芦灸的关键是 “借葫芦之形聚热,凭艾灸之温通经”:

- 聚热蓄能:葫芦的空腔结构像 “保温罩”,能锁住艾火释放的温热能量,避免热力快速散失,让局部穴位(如肚脐、膝关节)持续处于温热环境中,更易打开经络 “气血通道”—— 比如灸腹部时,葫芦内温度可稳定在 40-45℃,比普通艾灸的热力持续时间延长 2-3 倍;

- 靶向通经:葫芦可根据穴位位置裁剪或钻孔(如腹部灸神阙穴则在葫芦底部对正穴位,关节灸则在侧面钻孔),让温热能量精准作用于局部经络,比如宫寒者灸关元穴,能直接温通子宫周围气血,缓解冷痛;

- 助药渗透:葫芦灸常搭配中药垫(如艾叶散寒、生姜温胃、肉桂补阳),葫芦聚集的温热能量能促进药物成分渗透皮肤,通过经络传递至局部脏腑或关节,增强 “温阳散寒” 效果 —— 如膝关节冷痛加干姜、独活中药垫,可加速关节寒气排出。

2. 现代医学:局部循环改善与组织修复

现代医学研究证实,葫芦灸的作用机制主要体现在三大效应:

- 局部循环强化:葫芦聚集的温热能量能使局部毛细血管扩张,如腹部葫芦灸后,腹腔血流量提升 35%-45%,膝关节灸后关节周围血流量提升 40% 以上,既能缓解局部缺血导致的冷痛(如肩颈僵硬),又能为组织输送更多营养(如关节软骨修复);

- 疼痛信号抑制:温热刺激会激活局部神经末梢,向大脑传递 “良性信号”,抑制疼痛传导通路(如艾灸膝关节周围穴位,可减少骨性关节炎的疼痛信号传递),对局部慢性疼痛的缓解有效率达 65% 以上;

- 炎症反应调节:对虚寒性炎症(如慢性滑膜炎、盆腔炎),温热能量能抑制局部过度炎症反应,减少炎症因子释放,同时促进炎症渗出物吸收,辅助改善肿胀、疼痛。

三、葫芦灸的核心作用:针对 “局部虚寒” 类健康问题

葫芦灸并非 “全身补阳”,而是精准应对成人高发的 “局部经络虚寒、气血瘀滞” 健康困扰,覆盖 “局部温通、止痛、脏腑调理、日常保健” 四大场景:

1. 局部温通:解决小范围虚寒不适

- 肩颈僵硬冷痛:长期低头或吹空调导致肩颈僵硬、怕冷,用小号葫芦灸(底部钻孔对正风池穴、肩井穴),每次 20 分钟,每周 2 次,配合局部按揉,可快速驱散肩颈寒气,缓解僵硬,多数人灸后 1 次即可明显感觉肩颈放松;

- 手脚冰凉(局部):冬季手部或脚部冰凉(如仅指尖冷),用迷你葫芦灸(对正手心劳宫穴、脚心涌泉穴),每次 15 分钟,睡前灸,可改善局部循环,坚持 1-2 周,手脚冰凉症状明显减轻;

- 面部虚寒(如面瘫恢复期):面瘫恢复期面部僵硬、怕冷,用特制面部小葫芦灸(对正颊车穴、地仓穴),温和灸 10-15 分钟,每周 3 次,可促进面部神经修复,减少后遗症(如嘴角歪斜)。

2. 缓解疼痛:针对局部慢性虚寒性疼痛

- 膝关节冷痛:骨性关节炎、受凉后膝关节冷痛、上下楼无力,用中号葫芦灸(侧面钻孔对正膝眼穴、阳陵泉穴),加干姜、独活中药垫,每次 25 分钟,每周 2 次,10 次为 1 疗程,可减轻疼痛、改善关节活动度;

- 宫寒痛经:女性经期小腹冷痛、腰骶部怕冷,经前 1 周用大号葫芦灸(对正神阙穴、关元穴),加艾叶、肉桂中药垫,每次 30 分钟,可温通子宫气血,缓解痛经,坚持 3 个月经周期,痛经发作频率降低 50% 以上;

- 腰肌劳损(局部):久坐导致腰部两侧冷痛(如肾俞穴周围),用中号葫芦灸(对正疼痛点),每次 25 分钟,每周 2 次,可放松腰部肌肉,驱散寒气,改善冷痛,1-2 疗程后疼痛发作次数减少。

3. 脏腑调理:辅助改善局部对应的脏腑问题

- 脾胃虚寒(腹部):食欲不振、吃生冷后腹胀、胃部冷痛,用大号葫芦灸(对正中脘穴、神阙穴),加生姜、白术中药垫,每次 30 分钟,每周 1-2 次,可温补脾胃,改善食欲,1 个月后腹胀发生率降低 60% 以上;

- 慢性盆腔炎(盆腔区域):女性慢性盆腔炎导致小腹坠胀冷痛、白带清稀,用特制盆腔葫芦灸(对正关元穴、气海穴),加艾叶、蒲公英中药垫(蒲公英清热,搭配艾叶散寒),每次 30 分钟,每周 2 次,辅助改善盆腔循环,减轻炎症;

- 慢性腹泻(腹部):长期吃生冷导致的慢性腹泻、小腹冷,用大号葫芦灸(对正神阙穴、天枢穴),加干姜、茯苓中药垫,每次 25 分钟,每周 2 次,可温补脾胃阳气,改善腹泻,2 个月后大便成形率提升 70% 以上。

4. 日常保健:局部养护与预防

- 腹部保健(健脾养胃):日常脾胃虚弱、易腹胀,每周 1 次大号葫芦灸(对正中脘穴),加山药、陈皮中药垫,每次 20 分钟,可增强脾胃功能,减少腹胀、消化不良;

- 关节保健(膝关节 / 肩关节):中老年人预防关节冷痛,每 2 周 1 次葫芦灸(对正关节周围穴位),加艾叶、杜仲中药垫,每次 20 分钟,可延缓关节退化,减少受凉后疼痛发作;

- 女性暖宫保健:非经期女性预防宫寒,每月 2 次葫芦灸(对正关元穴),加艾叶、当归中药垫,每次 25 分钟,可维持子宫气血通畅,减少宫寒痛经发生。

四、葫芦灸的实用场景:居家操作与专业应用

葫芦灸操作相对简便(比督脉灸易上手),适合居家尝试,但需掌握 “工具选择、操作步骤、护理要点”,复杂病症建议专业操作:

1. 居家自我葫芦灸:简单四步搞定

- 工具选择:

- 葫芦类型:根据部位选大小(腹部用大号、肩颈用小号、手脚用迷你号),优先选碳化葫芦(耐热性强、不易开裂)或带控温阀的改良葫芦(新手安全);

- 辅助材料:陈艾绒(温和不燥)、中药垫(按需选择,如暖宫用艾叶 + 肉桂)、打火机、小镊子(夹取艾绒)、纱布(垫在皮肤与葫芦间,防烫伤);

- 操作步骤:

- 准备:将艾绒捏成小团(大小适配葫芦空腔),中药垫铺在葫芦底部内侧,纱布铺在待灸部位皮肤;

- 点火:用镊子夹取艾绒,点燃后放入葫芦空腔,盖紧葫芦盖(带控温阀的打开阀门透气);

- 定位:将葫芦底部(或钻孔处)对正目标穴位(如腹部对正神阙穴),轻轻按压固定,感受局部温热(无灼痛为宜);

- 时长:健康人每次 15-30 分钟(腹部 30 分钟、关节 20 分钟、手脚 15 分钟),皮肤发红即可取下,避免过久;

- 常用居家部位:

- 暖宫:神阙穴(肚脐)、关元穴(肚脐下 3 寸);

- 护膝:膝眼穴(膝盖内侧凹陷)、阳陵泉穴(膝盖外侧下方);

- 助眠:涌泉穴(脚心前 1/3 处)。

2. 专业葫芦灸:针对复杂局部问题

- 治疗性葫芦灸(如面瘫恢复期、慢性盆腔炎):需到中医馆,医师会辨证选穴(如面瘫选颊车穴、地仓穴),定制中药垫(如面瘫加黄芪、当归补气活血),控制艾灸温度与时长(如面部灸 10-15 分钟,避免过热损伤皮肤),每周 2-3 次,10 次为 1 疗程;

- 注意事项:首次尝试或皮肤敏感者,建议先由专业医师指导 1 次,掌握穴位定位与温度控制,再居家操作。

五、葫芦灸的安全规范:避开 “局部风险”

葫芦灸虽温和,但操作不当可能导致局部烫伤或加重不适,需牢记以下安全要点:

1. 明确 “禁忌人群与部位”

- 绝对禁忌:

- 部位:皮肤有破损、感染(如湿疹、疱疹、伤口)处,面部危险三角区(鼻根至口角),眼球周围;

- 人群:孕妇(腹部、腰骶部禁止,其他部位需医师指导),急性病发作期(如局部红肿热痛、发烧 38.5℃以上),凝血功能障碍者(如血友病);

- 相对禁忌:

- 糖尿病患者(皮肤感知差,需调低温度、缩短时长,避免烫伤),阴虚火旺者(如局部灼热、口干舌燥,需减少频率或搭配滋阴中药垫),经期女性(经量多者避免腹部灸)。

2. 避开 “危险操作”

- 温度控制:首次灸时在皮肤与葫芦间多铺 1 层纱布,感受温热无灼痛再固定,过程中若觉烫,立即打开葫芦控温阀或移开葫芦,避免长时间高温(超过 50℃易烫伤);

- 穴位精准:避免盲目灸(如腹部乱灸可能刺激肠胃),居家优先选常用安全穴位(如神阙、涌泉、足三里),复杂穴位(如面部穴位)需查资料或咨询医师;

- 工具检查:用天然葫芦前检查是否有裂缝(避免艾火漏出烫伤),碳化葫芦需确认无脱落碎屑(防止掉在皮肤上)。

3. 纠正 “认知误区”

- 误区 1:温度越高效果越好—— 葫芦灸以 “局部温热舒适、无灼痛” 为度,过度高温易烫伤皮肤(尤其关节、腹部皮肤薄嫩处),反而影响恢复;

- 误区 2:所有局部不适都能灸—— 局部红肿热痛(如急性扭伤 48 小时内、局部感染)禁灸,会加重炎症;

- 误区 3:居家灸可替代专业治疗—— 对面瘫、慢性盆腔炎等疾病,葫芦灸是辅助疗法,需配合医师药物或针灸治疗,不可仅靠居家灸;

- 误区 4:灸后无需护理—— 灸后局部皮肤毛孔张开,需注意保暖(如灸肩颈后避免吹空调),2 小时内不洗冷水澡,避免寒气再次侵入。

六、结语:葫芦灸里的 “天然精准” 智慧

从古代的 “葫芦盛艾灸脐” 到现代的 “碳化葫芦 + 中药垫”,葫芦灸始终遵循中医 “天然、温和、精准” 的理念 —— 不依赖复杂设备,借天然葫芦的形态聚热,凭艾灸的温热通经,精准解决局部虚寒问题。

它不像督脉灸需要大面积操作,也不像普通艾灸热力易散,而是把 “养生” 聚焦在 “小而准” 的局部:肩颈僵了灸一灸,小腹冷了暖一暖,关节痛了敷一敷,对快节奏的现代成人而言,这是最 “便捷、安全、针对性强” 的局部保健方式。只要选对工具、找准穴位、避开禁忌,这门古老的中医技法,就能成为守护局部健康的 “天然小管家”,让你在一葫一灸间,驱散局部寒气、找回舒适状态。